ノンフィクション界のライトノベル。まずはそこから。

2016/09/12

角幡唯介氏には、まったく歯が立たなかった過去がある。

それは、僕の思考が遥かに彼より浅かったからだと思う。劣等感という鈍い傷跡は彼の名前を目にする度にじくじくと疼き出す。

そのとき、角幡氏はイベントに登壇されていて20人ほどの観衆の中に僕はいた。友人に誘われて行ったイベントであり、彼の本を読んだことはなかったが、お話を聞いて読んでみたくなった。

イベントが終わると、「アグルーカの行方」の販売会が行われて、サインもしてもらえるということで、僕はその列に加わった。僕の前に並んでいたのは尊敬する女性ノンフィクション作家だった。

彼女が「私も本を出したんです」と言って名前を告げると、「ああ!読みましたよ。とても面白かったです」と会話が弾みだす。それを後ろから所在なく眺めながら、イベントでは厳しい顔で探検について語っていた角幡氏も、こんなに柔らかい笑顔をする方なんだな、なんて安心している自分がいた。

そして、僕の番がやってきた。しかし、僕はその笑顔を1ミリも引き出せなかった。

名前を告げてサインをしてもらっている間、「極限状態に陥ると普段じゃ見せないような自分が顔を出す、というお話がとっても面白かったです」と、愚にもつかぬ感想を述べる僕を、ぬるりと一瞥。「あ、そう」みたいな無表情を向けられた。「ぼくもノンフィクション作家になりたいんです」と愚を塗り重ねると「簡単に言うなよ」と言いたげな目を向けられた。

会話とは呼べない時間の末に、早く書き終えたいと記されたようなサイン本が手渡される。そして、「次」と言いたげな、僕から視線を外すしぐさが行われた。しかし、僕は最後尾で、僕の後ろには誰もいなかった。このままでは終われない、と思った僕だったが口をついて出たのは別の言葉だった。「ありがとうございました。」僕は逃げ出してしまったのだ。

自宅に帰って「アグルーカの行方」を読んだ。面白くなかった、と言えたら傷跡は残らなかったのかもしれないけれど、めちゃくちゃ面白かった。引き込まれたというより呑み込まれた。それほど圧倒的なノンフィクションだった。

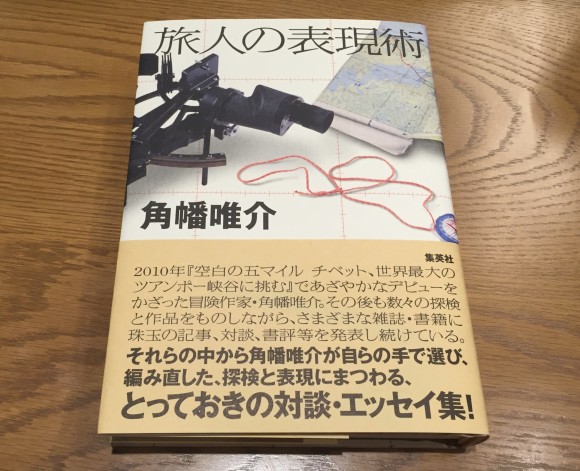

それから1年。書店で冒頭の本を見かけた。

にわかに疼き出す傷跡。角幡氏の筆力に呑み込まれた僕にとって、手に取らないわけにはいかないタイトルだった。しかもこの中には、僕が「旅の書き手」として、最大の目標にしている沢木耕太郎氏との対談があったからだ。読んでみると、なんとなく見えていたはずのノンフィクション作家への道のりが、まるで蜃気楼であったかのように霧散して、到達点の見えない遥かな地平線がすっと現れていく気がしたのだった。

対談は終始、沢木氏のペースで鋭い質問が投げかけられる。沢木氏の思考の深さに、角幡氏が呑み込まれている印象すら受ける。

角幡氏は新聞記者を5年やっていたそうだが、沢木氏は「記者の経験を経て、それまでの自分と文章は変わりましたか?」と問う。答えあぐねる角幡氏に、かつて僕が向けられた目と同じ目を沢木氏がしていたかもしれないと思えるほどの緊迫感がある。

僕だったらなんと答えるだろう。僕もコピーライターを7年やった後に、旅ライターとなった(いずれはノンフィクション作家になりたい)。僕の場合、コピーライターになったことで自分の文章は変わったと思っている。「この企画やこの言葉で共感してもらえるか」という判断力が養われた反面、文章が筋肉質になりすぎて、「言葉のふくよかさが持つ魅力」みたいなものが損なわれてしまったとも感じている。しかし、沢木氏にかかるとこの答えも一蹴されるだろう。もっとこう、文章の中にいる「自分」という人格について問われている気がする。

そして、沢木氏は角幡氏の作品にも鋭いメスを入れていく。

『雪男は向こうからやって来た』とその次の作品の『アグルーカの行方』を読み比べると『アグルーカの行方』の方がはるかに完成度が高いとおもうけれど、ひとつ問題があるような気がします。『雪男は向こうからやって来た』のエピソードは、角幡さんが実際に調査し、何人かの人から話を聞いた上で、「こうだったのではないか」と想像的に書いた。それはノンフィクションにおける禁じ手に近い方法だけど一回は許される。許されると思うんです。だけど、『アグルーカの行方』でも同じことを最後にやってる。(中略)最後にこういう書き方をする作品を二つ続けて出すのはまずいんじゃないかと僕は思ったんだけど。

ノンフィクションとして、より実証的に無骨に終わらせてもよかったのでは?と問いかける沢木氏に、「事実をもとに自分が思い込んだものを描きたいんだと思います。思い込んだ世界を旅することで、自分の世界観みたいなものを表現したい。」と答える角幡氏。なるほど、僕は角幡氏の言葉に深く共感した。しかし、書き手として常に進化していかねばならないと考え、それを実践してきた沢木氏の慧眼にも頭が下がる。優れた作家は優れた批評家でもあるのだ。

「ノンフィクションとは何か?」という議題に関してもそう。

辞書に書いてありそうな定義を語ってしまうところを、沢木氏は自分の言葉で明確に言う。「自分が事実ではないと知っていることを事実として書かない。その一点が守られているなら、その文章はすべてノンフィクションです」と。

どこかで聞いたような、まだ消化できてないような話を、さも自分が考えたように言ってしまうことが僕にはある。そういう言葉はすべて思考レベルが上の人には見抜かれてしまう。

「一人称で語るか、三人称で語るか」という議題まで来ると、正直、今の僕にはついていけない。いや、最初からついていけていないのだが。

自分が北極を旅していくというのを書くと一人称に。その話を聞いて別の人が書くと三人称になる。沢木氏は『凍』で三人称で一人称のような視点を手に入れられないかと夢想したそうだ。

『凍』という作品は、僕も読んだことがある。沢木氏は自分について書くより、対象となる人物に憑依して書くタイプだと思っていたが、それは違うと僕は思った。自分について書くステージは早々に卒業して、憑依して書くステージに上がって行ったのではないか、そう思わされる筆力だった。一人称か、三人称か、思い出してみれば三人称だったと記憶できているが、その読後感は明らかに一人称。感情移入のレベルが一人称だった。

そして、沢木氏は『一瞬の夏』という作品で、「書き手がその世界の中で本質的な存在であるとはどういうことか」という探求に決着をつけた。

沢木氏がそうしてノンフィクションを極めていく過程では、本多勝一氏に対する意識があったという。『極限の民族』は現場報告としてのルポタージュに、民族学的なものも含めた「知識」の主事を織り交ぜてノンフィクションに仕上げた素晴らしい作品だという。本多氏の厳密性により、「真実」という言葉を安易に使わないようになったというが、沢木氏の作品からは厳密さが本当によく伝わってくる。

書くことを意識してふるまう。それは行為者としてどこか不純なんじゃないかとも思うんです。(中略)何しろ自分が創造主ですからね。やろうと思えば探検そのものや、現場での立ち振る舞いに至るまで、都合よく編集できちゃうわけです。

これは角幡氏が言っていたことだが、旅を書くことを前提にすると、事件が起きることに期待してしまったり、旅の落とし所として伝わりやすい形がないか恣意的に見つけたくなるのが真理である。そこで、いかに厳密なノンフィクションを貫くか。これは、僕にとっても忘れてはいけない課題である。

まるでプロ棋士の対局を見ているよう。最後の最後までレベルの高い対談だった。

沢木氏:移動していくとによって、見えてきたり理解することができてくるっていうことが、文章として結実するようならとても素晴らしいと思うけど。そこには、何か謎が欲しいような気がするね。

角幡氏:主題ですか?

沢木氏:主題かどうかはわからない。自分の内部にある謎があり、自分が歩いていくことで謎が少しずつ解けていく。自分も変化していく。

僕はこれから「旅訳:方丈記」という作品を書きたいと思っている。それは「記事」から「作品」への脱皮を目指すものであり、「旅ライター」から「ノンフィクション作家」に近づくための挑戦でもある。沢木氏と角幡氏の対談を読んで、そのレベルの高さに視座が遠く及ばない、ついていけない点がたくさんあって新たな傷跡が刻まれた。

しかし、ノンフィクション界のライトノベル。まずはそこからなのかもしれない。ひとつでも高いレベルの文章を書けるように、ステップアップしていきたいと思う。

角幡氏が沢木氏に薦めた本

沢木氏が角幡氏に薦めた本