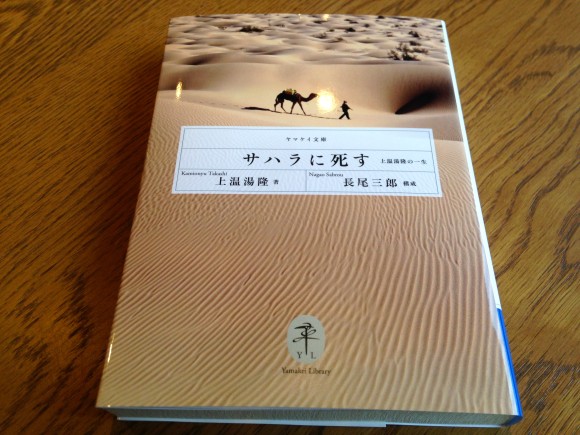

サハラに死す/上温湯隆

2016/04/14

サハラ砂漠を東西に7,000キロ。横断を試みた冒険者の手記。「表題」の通り、彼は旅の途中、弱冠22歳で亡くなっている。書籍は遺された手記を長尾三郎氏が構成したものである。

前進は大きな冒険であり、失敗すれば餓死する。食糧を持たずに行くのは無謀である。冒険とは無謀なものでなくてはならない。僕自身、冒険を求めてサハラに来た。成功したら冒険の完遂、失敗したら愚かな行為で終わる。その線をいったいどこで引けばいいのか。

こう書かれている通り、彼はただの無謀な若者ではない。「その線」に対するアンサーは、旅の途中で出会った人の言葉として書いてある。

無謀な前進をするなよ。一度引き返して、万全の準備をして、再びトライすればいい。それが本当の意味での前進だ。そうすれば、友よ、君は間違いなく、勝利を掌中にできるだろう。

たびたび出てくるこの言葉を、命綱のように握りしめて旅していた様子が窺い知れる。一方で、現地アフリカ人との会話でこんなやりとりもあった。

「自分の息子は十五歳だが、旅に出ると言ったら引き止めるだろう」だから、僕は言ってやった。「しかし、彼は二十歳以上になったら、一人で旅に出ていくだろう」そう言ったら、奥さんが「たぶん、そうかもしれない」とうなずいた。母親というのはわかっているのだ。

若者らしい反骨心を感じる。巻末で解説を務めている「アグルーカの行方」の角幡さんの言葉が、まさにその通りだと思った。

冒険をするのはいつの世も、情熱とエネルギーに満ち溢れ、まだ感受性が擦り切れていない若者の役割だった。

そしてこう続く。

たとえ地球から地図の空白部がなくなり、GPSや衛星電話が普及して便利になり、机の前にいながらにしてインターネットで世界のすべてが分かったかのような錯覚を体験できるようになったとしても、冒険をする若者がこの世からいなくなるとは私には思えない。生きているという経験を求める個人の情熱は、必ずや自然のなかに未知の舞台を見つけ出し、生と死の境界線に身体を潜り込ませ、死を自らの生のなかに取り込もうと目論むにちがいない。

「イントゥ・ザ・ワイルド」のマッカンドレス氏のようだった。命がけの困難を次々と乗り越え、これからも続くであろうと思われた冒険譚は突然と打ち切られる。あっけなく、唐突に。冒険譚のすべては、ロシアンルーレット。死は、突然訪れるのだ。ぼくは旅人でありたいが、冒険家でありたいとは思わない。それでも、日本を離れて旅をすることは死に迫ることに違いはない。まさに、「その線をいったいどこで引けばいいのか」なのだ。答えはないのかもしれない。

最後に、彼が現地アフリカ人とふれあう中で書き留めた言葉を、ぼくの心にも書き留めておきたいと思う。